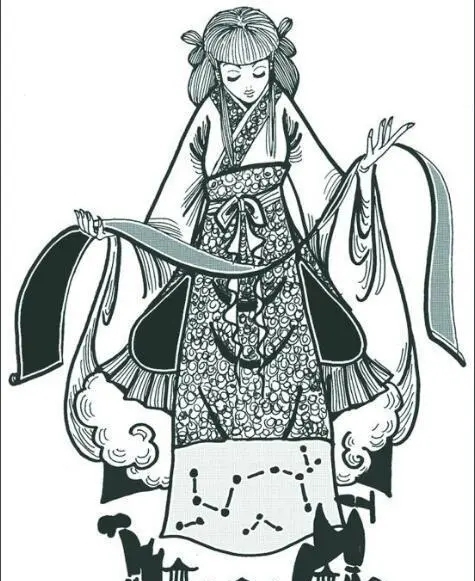

서경의 도교 사원 함의관의 여도사 어현기는 장안의 광대 집안 딸로서 자는 유미이다. 그녀의 아리따운 용모는 임금이 혹할 만큼 뛰어났으며, 생각은 절묘하였다. (西京咸宜觀女道士魚玄機, 字幼微, 長安倡家女也. 色旣傾國, 思乃入神.) 당唐 나라 말엽 황보매黃甫枚가 편찬한 가운데 '어현기가 녹교綠翹를 매질로 죽이다' 꼭지에서 맨앞 두 문장을 가져왔다. 버들 푸른 빛 쓸쓸한 물가까지 이어지고, 늘어진 버들가지 사이로는 멀리 누각 보이네. 물위에 흔들리는 버드나무 그림자, 꽃잎은 어옹의 머리 위로 떨어지네. 버드나무 뿌리는 물고기 숨는 곳, 나무밑동에는 객선이 묶였네. 비바람 소슬한 밤, 놀라 깨어나니 시름 더욱 깊어라. 翠色連荒岸, 烟姿入遠樓. 影鋪春水面, 花落釣人頭. 根老藏魚窟, 枝底繫客舟. 蕭蕭風雨夜, 驚夢復..